Ces derniers mois, j’ai eu beaucoup de conversations avec mes proches au sujet du port du masque, et plus généralement des précautions sanitaires basiques qu’il est possible de prendre au quotidien pour éviter la propagation de virus. Cet article explique mon approche du sujet, et se penche sur différents arguments qui peuvent émerger lors de telles discussions.

Continuer la lecture de Pourquoi porter un masque en 2025 ?Catégorie : Encouragement

Trauma et pardon, partie 2

Première partie : Trauma et pardon, partie 1.

Le pardon prématuré est nocif

Dans certains cas, pardonner prématurément est un obstacle au rétablissement (je parle ici de rétablissement dans le cadre d’un stress post-traumatique, pour plus d’informations, voir cet article qui détaille les étapes d’un tel rétablissement, ainsi que celui-ci.). Pete Walker traite ce sujet très éloquemment dans The Tao of Fully Feeling: Harvesting Forgiveness Out Of Blame.

Un grand merci à MrsKrobb et MarieGab pour l’aide à la traduction de cet article tiré du site de Pete Walker, intitulé “Le pardon : cela commence par soi“.

Nota bene : Pete Walker parle plutôt de la situation d’abus et / ou négligences parentales dans ce texte, mais il me semble que ce qu’il explique est généralisable dans une certaine mesure. Les mises en gras sont de mon fait.

Beaucoup de « conseils » honteux, dangereux et inexacts ont été donnés au sujet du pardon ces dernières années dans la communauté du soin et dans les cercles transpersonnels*. De nombreux·ses survivant·e·s de familles dysfonctionnelles ont été blessé·e·s par les avis et conseils simplistes, binaires, qui stipulent que ces dernièr·e·s devraient adopter une position de pardon total et permanent afin de pouvoir se rétablir. Malheureusement, celleux qui ont reçu ce genre d’injonctions à excuser des abus dont iels ne se sont pas encore remis·e·s, des abus qui ont toujours lieu, et / ou des abus si odieux qu’ils ne devraient pas ou ne pourraient pas être excusés, se retrouvent dans une voie sans issue dans le processus de rétablissement. En fait, atteindre un vrai sentiment de pardon est généralement impossible lorsqu’il s’agit d’une décision prématurée. C’est parce que vouloir excuser trop tôt est une attitude qui imite l’attitude défensive du déni et de la répression. Ces personnes gardent en elles une blessure et des sentiments de colère envers l’injustice qu’elles ont vécu lors de l’enfance, et ces sentiments sont souvent inconscients.

Continuer la lecture de Trauma et pardon, partie 2Trauma et pardon, partie 1

Un tweet que j’ai vu passer il y a quelque temps posait la question suivante : le pardon est-il nécessaire pour aller de l’avant ?

Réponse courte : non, pas systématiquement

Non, il n’est pas forcément nécessaire de pardonner la personne qui a abusé de nous pour aller mieux. L’idée selon laquelle on ne peut pas passer à autre chose ou pleinement guérir sans pardonner peut s’appliquer à certaines situations, mais ce n’est en aucun cas une règle d’or.

Lorsque l’on a grandi dans un milieu où le pardon est incontournable et présenté comme indispensable (par exemple, une famille chrétienne très pratiquante), cela peut être particulièrement difficile de se défaire de ce cliché, avec des conséquences parfois désastreuses. Pourquoi cela ?

La répression des émotions

Il est assez courant (pour des victimes de trauma comme pour d’autres personnes) de réprimer les émotions “encombrantes” pour ne garder que celles qui sont perçues comme socialement constructives ou socialement valorisées.

Autrement dit, si l’on a l’impression qu’être en colère ou triste n’arrangera pas la situation dans laquelle on se trouve, voire l’empirera, il est possible que l’on fasse complètement l’impasse sur nos propres ressentis pour s’occuper plutôt de ceux de nos interlocuteurices, notamment en les assurant que l’on est pas fâché·e ou blessé·e et que tout va bien. Et ce n’est pas forcément un mensonge : parfois, on a tout simplement pas pris le temps d’examiner comment l’on se sent avant de rassurer autrui.

Cette tendance à réprimer automatiquement ses émotions peut être exacerbée lorsque l’expression des émotions a été découragée chez la personne ; par exemple, si lors de l’enfance toute expression de la colère était diabolisée, les larmes fustigées comme un signe de faiblesse, etc.

Or, pour pardonner, encore faut-il prendre pleinement la mesure de ce que le pardon implique. Dans certains cas, pardonner prématurément est un obstacle au rétablissement. Ce sera le sujet d’un deuxième article à venir prochainement !

Prétendre qu’une tâche est facile ne la rend pas facile.

Un grand merci à Adèl’e pour cette traduction d’un article de Real Social Skills publié en 2018 ! Si vous préfèrez lire directement l’article dans sa version originale en anglais, c’est par ici. J’avais déjà mentionné Real Social Skills, site écrit par une personne autiste, dans un article l’an dernier au sujet des habiletés sociales.

Continuer la lecture de Prétendre qu’une tâche est facile ne la rend pas facile.La diversité du spectre autistique

Des scripts pour affronter les valideries

Un·e ami·e, qui est sur le point d’acquérir un fauteuil roulant, partageait récemment son inquiétude à l’idée qu’une inconnue l’interpelle pour savoir pourquoi iel utilisait un fauteuil roulant. Iel se demandait ce qu’iel allait bien pouvoir répondre si quelqu’un lui posait cette question.

Je lui ai donc recommandé quelques scripts au cas où iel se retrouve effectivement à faire face à des questions intrusives.

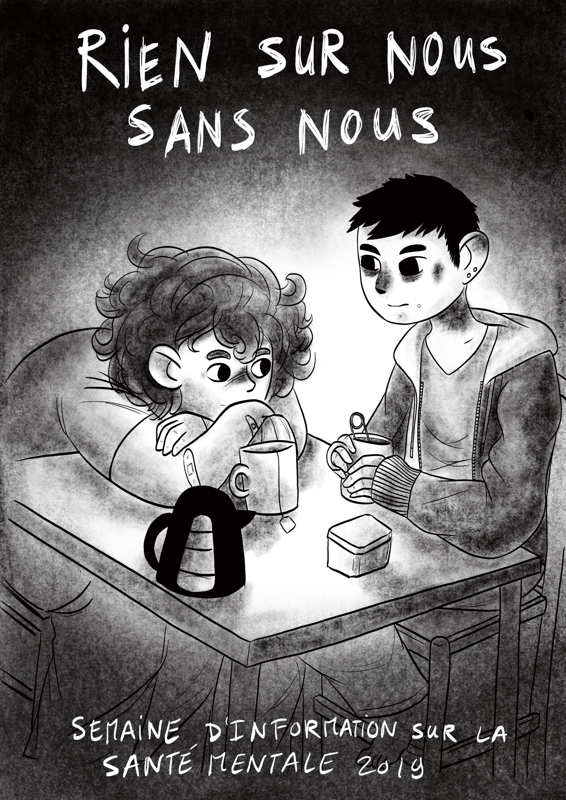

Continuer la lecture de Des scripts pour affronter les valideriesRien Sur Nous Sans Nous, SISM 2019

Vous le savez peut-être, du 18 au 31 mars, c’est la Semaine d’Information sur la Santé Mentale. Le thème de 2019 est “Santé mentale à l’ère du numérique”. Nous avons décidé, avec quelques ami·e·s, de produire un zine* à cette occasion, dans une optique “rien sur nous sans nous“.

*zine : Publication indépendante à diffusion limitée élaborée à propos de sujets culturels ou politiques ; magazines auto-édités DIY.

Ont participé à l’élaboration de ce zine :

- Calvin Arium

- SEA

- HParadoxæ

- Lee Antoine

- et moi-même, dcaius

Vous y avons rassemblé des textes qui nous tiennent à cœur sur la pair-aidance, l’approche respectueuse d’une personne traumatisée, l’automutilation…

Vous pouvez le télécharger gratuitement ci-dessous. Si vous en avez les moyens et que vous souhaitez soutenir notre initiative, il est possible de faire un don pour une version numérique, ou de vous procurer une version papier :

>> commander une version papier <<

>> télécharger le fichier imprimable à prix libre <<

>> télécharger la version numérique à prix libre <<

Pour les personnes qui n’ont pas les moyens de faire un don, le zine est disponible au téléchargement en version imprimable (pour faire une brochure A5) ici et en version lisible (page après page) ici.

Nous avons envie de produire d’autres zines à l’avenir. Si vous souhaitez y participer, n’hésitez pas à me contacter !

Victime ou survivant·e ?

C’est un questionnement que je retrouve souvent dans les cercles de discussions autour du viol en particulier. Quel vocabulaire utiliser pour (se) définir : victime, survivant·e ?

Saia a publié ce mois-ci une vidéo pour expliquer son point de vue à ce sujet.

(la vidéo est en français, des sous-titres français et anglais sont disponibles)

J’ai trouvé la vidéo très intéressante et cela me motive à reprendre cet article, qui traînait dans mes brouillons depuis de longs mois.

Tout comme Saia, je ne m’exprime pas afin d’imposer une norme à ce sujet. J’explique mon ressenti et mes réflexions, mais s’il ne faut dire qu’une chose : je vous invite à laisser les concerné·e·s se définir comme cela leur convient. On ne gère pas tou·te·s nos traumatismes de la même manière.

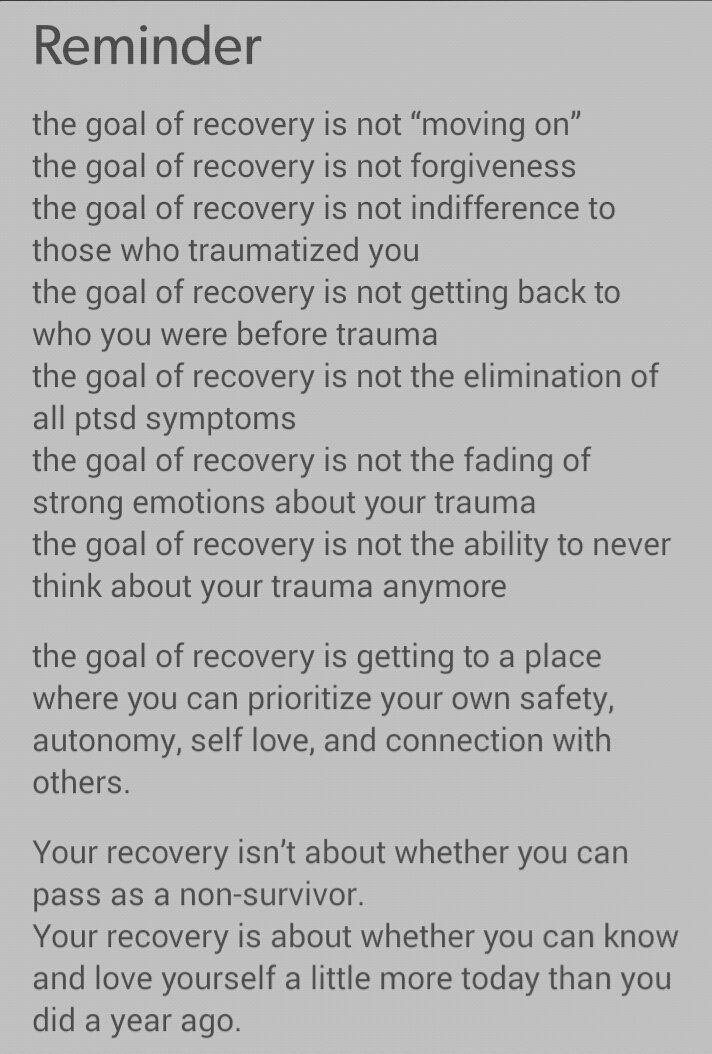

Rappel à propos du rétablissement

Je n’ai pas de source pour ce texte, je crois qu’il provient de tumblr (si vous le retrouvez, laissez un commentaire !). Il traite de ce qu’est la recovery, que j’ai traduit par rétablissement, qui signifie aussi la guérison, la récupération. Ce terme est souvent utilisé pour décrire le travail qu’on fait quand on souffre de stress post-traumatique. J’ai trouvé ce texte très encourageant et juste, et j’espère qu’il résonnera pour certain·es d’entre vous également !

Rappel

Le but du rétablissement n’est pas de « tourner la page »

Le but du rétablissement n’est pas le pardon

Le but du rétablissement n’est pas l’indifférence envers les personnes qui vous ont traumatisé·e

Le but du rétablissement n’est pas de redevenir la personne que vous étiez avant le trauma

Le but du rétablissement n’est pas l’élimination de tous les symptômes de stress post-traumatique

Le but du rétablissement n’est pas l’effacement d’émotions fortes autour du trauma

Le but du rétablissement n’est pas la capacité à ne plus jamais penser au traumatismeLe but du rétablissement est d’arriver à un point où on peut prioriser sa propre sécurité, sa propre autonomie, son amour de soi et son lien avec les autres.

Il ne s’agit pas de passer pour quelqu’un qui n’a pas été traumatisé·e.

Il s’agit plutôt de se connaître et s’aimer un peu plus aujourd’hui qu’il y a un an.